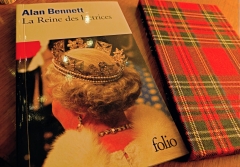

(Photo - Noël)

La littérature est la preuve que la vie ne suffit pas, écrivait Pessoa. Au pied de mon petit sapin de Noël, une fiction drôle écrite par Alan Bennett, The Uncommun Reader (2007) ou La Reine des lectrices (2010) en traduction française. Sa Majesté la Reine se découvre une passion pour la lecture et cette soudaine soif insatiable de livres risque de lui faire négliger ses engagements royaux et de bouleverser l’implacable protocole de la maison Windsor. Une joyeuse farce littéraire qui est aussi une réflexion sur le pouvoir subversif de la lecture et sur le rôle de l’écriture.

Aux lecteurs de ce blog, Joyeux Noël et Bonne Fin d'année!

Aux lecteurs de ce blog, Joyeux Noël et Bonne Fin d'année!